Quantum Mechanics – Atomic Habits

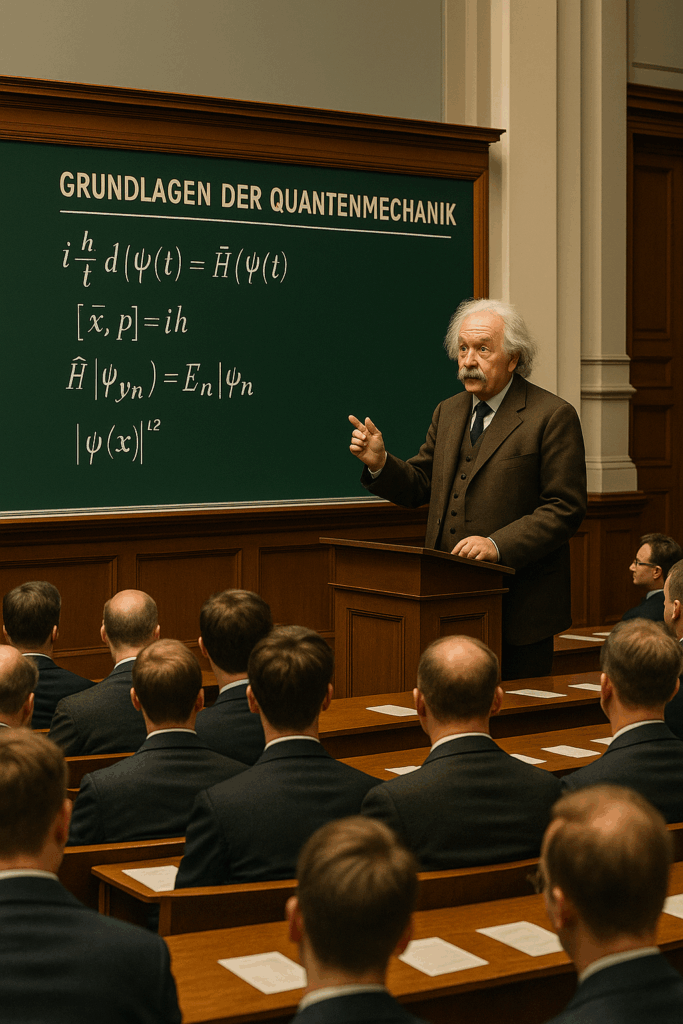

Albert Einstein prägte die Grundlagen der Quantentheorie – und distanzierte sich später von deren philosophischen Implikationen. Sein wissenschaftlicher Stil war geprägt von systematischer Reflexion und kontinuierlichem Fortschritt. Dieser Beitrag analysiert Einsteins Wirken zur Quantenphysik und stellt die These auf, dass sein methodisches Vorgehen Parallelen zu modernen Prinzipien inkrementeller Verbesserung aufweist – insbesondere zu Konzepten wie jenen aus dem Bereich der verhaltensorientierten Optimierung („Atomic Habits“).

Einsteins Rolle in der Quantentheorie – Beitrag und Kritik

Einsteins Erklärung des photoelektrischen Effekts (1905) war ein Schlüsselmoment in der Entstehung der Quantentheorie. Indem er Licht als quantisierte Teilchenströme (Photonen) interpretierte, lieferte er ein neues physikalisches Modell – und erhielt dafür 1921 den Nobelpreis.

Trotz dieses Beitrags war Einstein kritisch gegenüber der Kopenhagener Deutung, vertreten durch Bohr und Heisenberg. Insbesondere lehnte er die Idee ab, dass physikalische Systeme durch Wahrscheinlichkeiten vollständig beschrieben sein könnten. Seine berühmte Formulierung “spukhafte Fernwirkung” bezog sich auf Quantenverschränkung, die er zusammen mit Podolsky und Rosen (EPR-Paradoxon, 1935) als Indiz für die Unvollständigkeit der Theorie betrachtete.

Methodisches Denken statt Geistesblitze

Einstein arbeitete nicht mit spontanen Eingebungen, sondern mit strukturiertem, geduldigem Fortschritt. Seine Manuskripte und Korrespondenzen zeigen: Er kehrte immer wieder zu zentralen Fragestellungen zurück – mit minimalen Variationen und systematischem Ausschluss alternativer Hypothesen.

Diese Herangehensweise erinnert an moderne Modelle inkrementeller Optimierung – etwa in der künstlichen Intelligenz (Gradient Descent – SGD), aber auch in persönlichen Entwicklungsmodellen wie James Clears Atomic Habits. Der dort beschriebene Mechanismus der 1%-Verbesserung pro Zeiteinheit spiegelt Einsteins Arbeitsweise wider: keine Disruption, sondern kumulative Erkenntnisgewinnung.

Quantenmechanik und Mikroskala – Parallelen zur Systementwicklung

Die Quantenmechanik demonstriert auf fundamentaler Ebene, dass kleinste Änderungen messbare Konsequenzen haben – etwa bei Interferenzeffekten oder der Zustandsentwicklung quantenmechanischer Systeme. Auf meta-wissenschaftlicher Ebene lässt sich argumentieren, dass auch in der Forschung kleinschrittiges, bewusstes Handeln zur Emergenz neuer Theorieansätze führen kann.

Diese Analogie ist nicht bloß metaphorisch: Auch in modernen Forschungsumgebungen – von iterativen Simulationsverfahren bis hin zu Designprozessen im Engineering – zeigt sich, dass robuste Resultate oft nicht durch Sprünge, sondern durch kontrollierte Iteration entstehen.

Fazit

Einsteins produktiver Zweifel an der Quantentheorie entsprang nicht ideologischer Ablehnung, sondern wissenschaftlicher Präzision. Seine Denkweise – geprägt von Reflexion, Geduld und iterativer Klarheit – bietet auch heute ein Modell für anspruchsvolle Forschung und technologische Entwicklung.

In einer Zeit, in der schnelle Resultate dominieren, erinnert uns Einstein daran: Systematisches Denken schlägt schnellen Hype. Und: Fortschritt entsteht nicht aus Aktionismus, sondern aus methodischer Tiefe – ein Prinzip, das Physik und Verhaltensforschung gleichermaßen teilen.

Das Kapitel Quantum Mechanics – Atomic Habits ist zu Ende. Inkrementelle Verbesserungen schaffen Raum für neue Perspektiven und mentale Freiheit. Der nächste Beitrag widmet sich Martin Luther King Jr. – einem Meister der Rednerkunst und des moralischen Fortschritts. Danach folgt ein Blick auf Oscar Wilde und die radikale Kraft des ästhetischen Denkens.

Home > About This Post

This was posted by eschaerer@student.ethz.ch on Wednesday, July 16th, 2025 at 11:25. Bookmark the permalink.

Subscribe to the RSS feed for all comments on this post.

Filed Under

Tagged

Hosted by ethz Blogs RSS: Posts & Comments