Homo faber, das ist auch die Geschichte eines Gedichts. Dass Max Frisch eines schreibt, lässt aufhorchen: In seinen Büchern finden sich Fragebögen, Zeitungsglossen – alles, nur kein Gedicht. Eine Spurensuche.

1957 unternahm Max Frisch zusammen mit Madeleine Seigner-Besson eine Griechenlandreise.

Hier im Parthenon (© Max Frisch-Archiv an der ETH-Bibliothek)

“Technik statt Mystik!”[1], auf diese Formel bricht der Protagonist von Max Frischs berühmtem Roman Homo faber sein Weltverständnis herunter. Was zwischen den drei Worten verloren geht, das holt er später in drei Sätzen nach. Vorerst aber scheint seine Rechnung aufzugehen. Auf dem Schiffsdeck, unterwegs nach Europa, bedauert er einzig, beim Packen nicht an die Fachzeitschriften gedacht zu haben: “Romane kann ich nicht lesen, dann überlege ich mir lieber, woher diese Vibration, wieso sie nicht zu vermeiden ist”.[2]

Walter Faber, das ist der Techniker und Handwerker, der denkbar fernste Anwärter auf ein Gedicht, einer, der etliche Male ein “Zimmer mit Blick auf die Seine und auf diesen Louvre” beziehen kann, ohne je auf die Idee zu kommen, das weltberühmte Museum zu besuchen.[3] Gefühle, das sind ihm nichts als Ermüdungserscheinungen. Und was ihn an Italien interessiert, sind nicht Oper oder Bildhauerei sondern „Straßenbau, Brückenbau, der neue Fiat, der neue Bahnhof in Rom, der neue Rapido-Triebwagen, die neue Olivetti“.[2]

Nicht dass Walter Faber keine Bücher läse. Er liest welche, doch nimmt er sie aus einem anderen Regal als Sabeth, seine Tochter und unverhoffte Geliebte. Während Sabeth sich bemüht, seine Wissenslücken rund um die Via Appia zu schliessen, will er nichts als im Gras liegen, “Tivoli hin oder her”, auf einem Hügel mit Unkraut, “worüber zum Glück nichts im Baedeker steht“.[5] Später, an die Reling gelehnt, ist er es dann, der Sabeth vom Maxwell’schen Dämon erzählt, über dessen Bedeutung er einst an der ETH dissertiert hatte. Zur Kybernetik verweist er sie auf ein Grundlagenwerk von Norbert Wiener. Auch dem Leser legt er seine Quellen offen:

Vergleiche hierzu: Ernst Mally Wahrscheinlichkeit und Gesetz, ferner Hans Reichenbach Wahrscheinlichkeitslehre, ferner Whitehead und Russell Principia Mathematica, ferner v. Mises Wahrscheinlichkeit, Statistik und Wahrheit.[6]

Immerhin ist ihm nach der Einschiffung nicht entgangen, dass das junge Mädchen mit Rossschwanz und schwarzem Rollkragenpullover ein dickes Buch unter dem Arm trägt. Wie er erfährt, ist es von Tolstoi. Dass er den russischen Autor nicht kenne, will ihm Sabeth später genauso wenig glauben, wie dass er, der sich so welt- und wortgewandt gibt, noch nie im Louvre gewesen sei: „Jetzt reden Sie wieder wie Tolstoi!“[7]

Und ganz Unrecht hat sie ja nicht. Denn die Fassade des kühl berechnenden Ingenieurs bekommt zusehends Risse. Nicht umsonst trug der Roman im Entwurf noch den Titel “ICH PREISE DAS LEBEN, Bericht eines sterbenden Technikers”. Wenn dieser Techniker endlich ansetzt zu einer Art Gedicht – noch dazu von Hand (“Ich kann Handschrift nicht leiden”[8]) –, ist er kaum wiederzuerkennen:

Auf der Welt sein: im Licht sein. Irgendwo (wie der Alte neulich in Korinth) Esel treiben, unser Beruf! – aber vor allem: standhalten dem Licht, der Freude (wie unser Kind, als es sang) im Wissen, dass ich erlösche im Licht über Ginster, Asphalt und Meer, standhalten der Zeit, beziehungsweise Ewigkeit im Augenblick. Ewig sein: gewesen sein.[9]

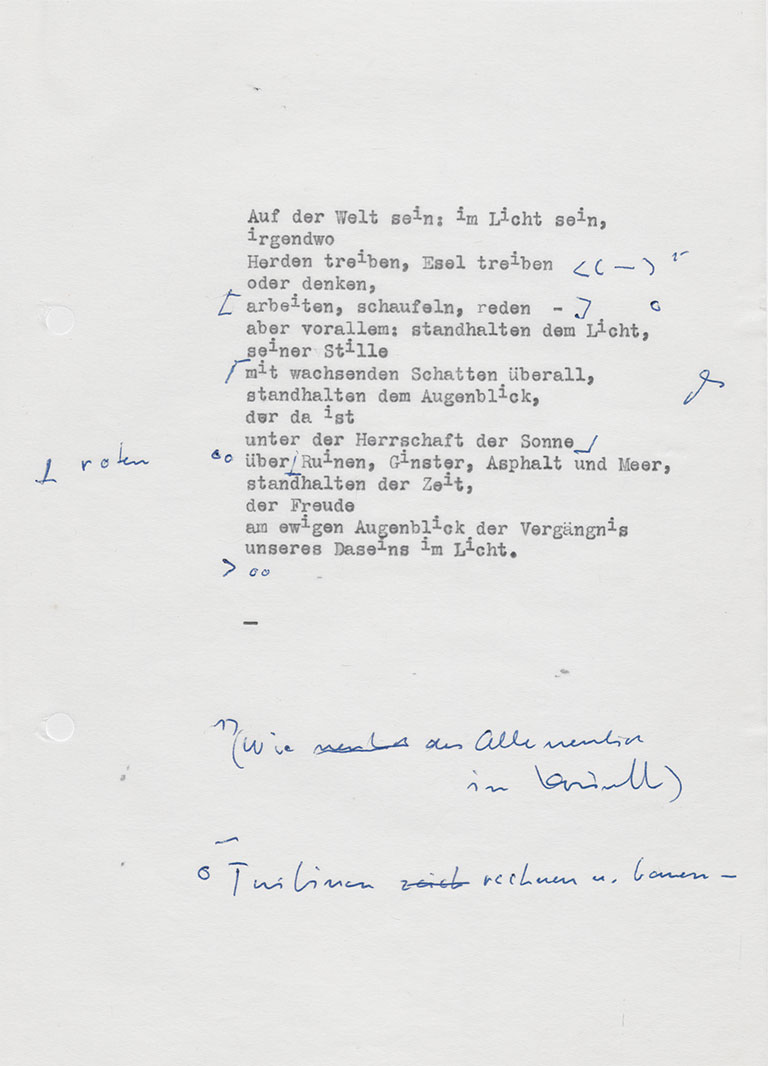

Die Idee zu diesen drei Sätzen muss Frisch im Frühsommer 1957 gekommen sein. Im Max Frisch-Archiv hat sich ein Umschlag mit der Aufschrift „Griechenland / Notizen“ erhalten. Darin findet sich ein maschinengeschriebener Entwurf mit handschriftlichen Korrekturen. Den Text übernahm Frisch fast Wort für Wort in seinen Roman, nur die Zeilenumbrüche gingen im Fliesstext auf.

Aus den Griechenland-Notizen 1957 (© Max Frisch-Archiv an der ETH-Bibliothek)

Max Frisch begleiteten und beschäftigten diese Zeilen weit über das Erscheinen des Romans Homo faber im Herbst 1957 hinaus: Wörtlich kehren sie in seiner späten und wohl persönlichsten Erzählung Montauk wieder, danach in einer Festrede, gehalten in der Aula der Universität Zürich, und in zwei Fernsehgesprächen aus Anlass des 75. Geburtstags.[10]

Von früh auf hatte sich Frisch mit dem Gedanken getragen, ein Gedicht zu verfassen. Noch vor dem Krieg reichte er ein solches bei den „Basler Nachrichten“ ein. Die Redaktion veröffentlichte es – neben einem Essay von Hermann Hesse mit dem Titel “Schlechte Gedichte”. Seither zog Frisch es vor, über Gedichte zu schreiben.[11] Das Tagebuch 1946-1949 enthält einen ganzen Eintrag “Zur Lyrik”. Darin wirft er den zeitgenössischen Dichtern vor, sie hinkten ihrer Zeit hinterher. Wo es nötig wäre, sich der Gegenwart zu stellen, flüchteten sie sich in Formen von vorgestern:

Man denke sich einen Ingenieur, der genau weiß, dass es die kommunizierende Röhre gibt; aber wenn er baut, siehe da, schiebt er sein Wissen zur Seite und baut wie die alten Römer, nämlich Aquädukte – man würde ihn einsperren, mindestens entlassen… Die Poeten, wenn sie Poesie machen, die hinter ihrem und unserem Bewußtsein zurückbleibt, sperrt man nur darum nicht ein, weil der Schaden, den sie anrichten, nur sie selber trifft; sie entlassen sich sozusagen selber: indem kein Zeitgenosse, kein bewußter, sie ernst nehmen kann. […] [D]er Dichter ist vielleicht mit dem Flugzeug gekommen, mindestens mit einem Wagen, aber die Gedichte, die er vorzulesen hat, möchten dem Geräusch eines fernen Motors nicht standhalten.[12]

Ein „wirkliches“ Gedicht, das wäre ihm dagegen eines, das die Welt „nicht zu scheuen“ braucht und standhält, „auch wenn es klingelt“[13]. Für den Vortrag der Gedichte galt das genauso, Brecht diente Max Frisch dabei als Vorbild. Was er an diesem bewunderte, war die „Haltung eines Mannes, der, seine Zigarre rauchend, genötigt ist, einen Text abzulesen, einfach weil nicht jedermann diesen Text in der Hand hat; ungefähr wie man einen Brief vorliest: mitteilend.“[14] Von diesem Ideal einer gewissen Kühle aus wird verständlich, warum er seine Verse einem abgeklärten Ingenieur in den Mund legte.

Bei alledem blieb der Wunsch bestehen, ein eigenes Gedicht zu hinterlassen: „ein richtiges, das hält“, wie Frisch seinem Übersetzer Philippe Pilliod wenige Jahre vor seinem Tod mitteilte.[15] In den Jahren 1985 und 1986 hatten sich die beiden mehrere Stunden vor laufender Kamera unterhalten. In dieselbe Zeit fällt Frischs Rede an junge Ärztinnen und Ärzte. „Auf der Welt sein: im Licht sein“ – er beschliesst sie mit den drei Sätzen aus dem Homo faber. Zwar scheut er sich, von einem „Gedicht“ zu sprechen. Mit Vorsicht nennt er es ein „literarisches Stenogramm“ – aber eines, „das ich nach drei Jahrzehnten nicht widerrufen möchte“.[16]

60 Jahre “Homo faber”

Ausstellung im Max Frisch-Archiv, bis 20. April 2018

Vernissage: 25. Oktober 2017, 18 Uhr

“Homo Faber” – Filmvorführung und Gespräch mit Volker Schlöndorff: 28. Februar 2018

Weitere Informationen auf der Website des Max Frisch-Archivs

Quellen

[1] Max Frisch: Homo faber. Ein Bericht, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2011, S. 77.

[2] Max Frisch: Homo faber. Ein Bericht, S. 79.

[3] Max Frisch: Homo faber. Ein Bericht, S. 96.

[4] Max Frisch: Homo faber. Ein Bericht, S. 22.

[5] Max Frisch: Homo faber. Ein Bericht, S. 113.

[6] Max Frisch: Homo faber. Ein Bericht, S. 107.

[7] Max Frisch: Homo faber. Ein Bericht, S. 83.

[8] Max Frisch: Homo faber. Ein Bericht, S. 161.

[9] Max Frisch: Homo faber. Ein Bericht, S. 199.

[10] Klaus Müller-Salget: Max Frisch. Homo faber, Stuttgart: Reclam, 2008 [Erläuterungen und Dokumente], S. 117.

[11] Vgl. Julian Schütt: Max Frisch. Biographie eines Aufstiegs, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2011, S. 203.

[12] Max Frisch: Tagebuch 1946-1949, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2011, S. 195 f.

[13] Max Frisch: Tagebuch 1946-1949, S. 200.

[14] Max Frisch: Tagebuch 1946-1949, S. 199.

[15] Philippe Pilliod: Gespräche im Alter, in: Max Frisch: Journal I-III, Gespräche im Alter, Zwei Filme von Richard Dindo und Philippe Pilliod, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2011, DVD II, Min. 01:27:00.

[16] Max Frisch: Rede an junge Ärztinnen und Ärzte, gehalten bei der Promotionsfeier für Mediziner in der Aula der Universität Zürich am 8. Dezember 1984, in: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge, Bd. VII, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986, S. 92.